Есть люди, которые своей жизнью и талантом освещают все вокруг так, что сделанное ими навеки остается в истории. Пример такого человека — великий ученый, врач и педагог, равного которому, по воспоминаниям современников, трудно было бы найти среди офтальмологов Императорского Казанского университета в XIX веке. Им был Емилиан Валентиевич Адамюк — почетный профессор, гласный городской думы, кавалер орденов Св. Анны II и I степеней, Св. Станислава I степени, Св. Владимирова III и II степеней. Приехав в Казань в 19 лет, он всю свою дальнейшую жизнь посвятил служению медицинской науке и практике, вернув зрение тысячам больных, обращавшихся к нему за помощью.

Мое знакомство с профессором

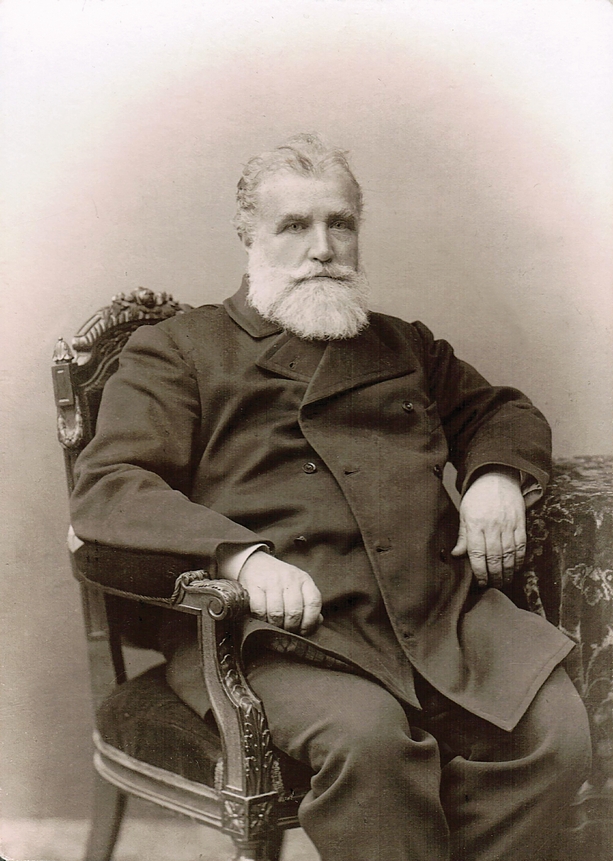

– Впервые его имя я услышала на лекциях в Казанском медицинском университете, когда преподаватели рассказывали нам, студентам 5-го курса, об открытиях, сделанных Емилианом Валентиевичем. Я тогда как раз увлеклась изучением глазных болезней и пришла на кружок по этому предмету. В кабинете тогдашнего заведующего кафедрой на стене висела большая старинная фотография ученого. Она была помещена в широкую черную раму, а внизу на прибитой медной табличке стояла надпись «Профессор Е.В. Адамюк (1839 -1906)». С портрета на нас смотрел человек с серьезным лицом и умным внимательным взглядом, его руки с чуткими пальцами лежали на подлокотниках красивого резного кресла. От всей фигуры профессора веяло мудростью и пониманием.

Меня заинтересовала личность этого ученого, и я решила познакомиться поближе с его трудами. На кружке мы тогда изучали различные глазные заболевания и методы их лечения. Для того чтобы разобраться в них более детально, я начала читать работы профессора. Мне хотелось узнать, что он думал по поводу той или иной офтальмологической патологии, какие методы лечения применял и как оценивал их эффективность. Кроме того, у меня был и личный интерес для близкого знакомства с этим предметом – практически повсеместно распространенная близорукость настигла и меня, поэтому я активно изучала литературу по этому вопросу, чтобы понять, как с этим состоянием можно бороться, а по возможности — предотвращать его появление.

И так совпало, что самая первая публикация Адамюка, которая попала мне в руки, называлась именно «О близорукости»! Ознакомившись с началом этой работы, я настолько ею увлеклась, что в тот день, не отрываясь, дочитала весь печатный труд до конца. Меня приятно удивили стиль и манера изложения этого, казалось бы, научного произведения! Было большой неожиданностью, что публикация, вышедшая из-под пера такого авторитетного ученого, может быть такой «живой» и эмоциональной. Емилиан Валентиевич как бы вел беседу с читателем, делился своими мыслями, предположениями, и при этом чувствовалось, что он вкладывает душу в то, что пишет. После прочтения этой книги я стала горячей поклонницей великого офтальмолога, и мне захотелось изучить другие его работы, а также узнать о нем самом и его жизненном пути более подробно. Помимо всего прочего, у моей родной бабушки – Ираиды Лисовской, как и у Адамюка, были польско-белорусские корни, и духовно это сблизило меня с казанским ученым еще больше.

К сожалению, сейчас имя Емилиана Валентиевича стали забывать, хотя его жизненный путь достоин того, чтобы мы не только помнили о нем, но и брали с него пример, воспитывая в себе те качества, которыми должен обладать каждый ученый и врач.

Основатель офтальмологической школы Казани

Из литературных источников известно, что Емилиан Валентиевич Адамюк родился далеко от Казани – в городе Бельске Гродненской губернии (сейчас Бельск-Подляски, Польша) 11 (23) июня 1839 года. С отличием окончив Бельскую гимназию, в 1858-м он поступил на историко-филологический факультет Императорского Казанского университета (ИКУ). Проучившись год, Адамюк перешел на медицинский факультет, по завершении обучения на котором, в 1863 году, получил звание докторанта и уездного врача. Ректорат отметил превосходную успеваемость, дисциплинированность и постоянное стремление к знаниям выпускника медфака, поэтому с января 1864-го Емилиан Валентиевич был оставлен при университете. В течение года он вел практические занятия со студентами по хирургии, а в 1865 году был назначен ординатором хирургического отделения госпитальной клиники, где под руководством профессора Андрея Николаевича Бекетова изучал не только хирургию, но и офтальмологию. Там же молодой Адамюк начал делать свои первые шаги в науке.

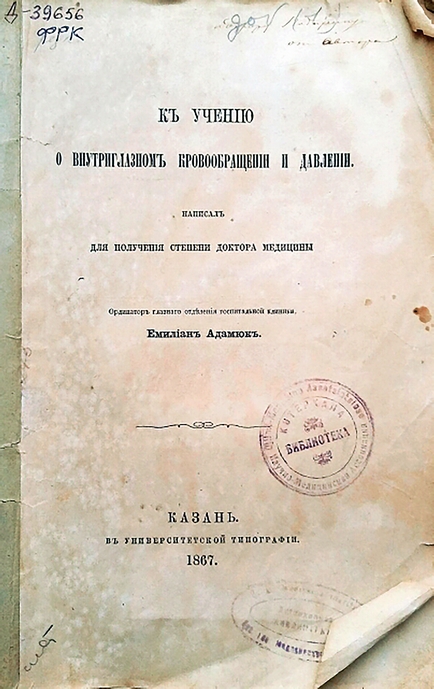

Будучи ординатором, Емилиану Валентиевичу выпала честь стать первым докторантом известного физиолога, профессора Императорского Казанского университета Николая Осиповича Ковалевского. Проводя эксперименты в его лаборатории, Адамюк получил новые интересные результаты по теме своего исследования, посвященного изучению внутриглазного давления, и в 1866 году у них появились совместные печатные работы, опубликованные в немецком журнале Centralblatt fur die medicinischen Wissenschaften. Через год, в 1867-м, Емилиан Валентиевич с успехом защитил диссертацию на звание доктора медицины «К учению о внутриглазном кровообращении и давлении», сделавшую узнаваемым его автора не только в России, но и за рубежом. В 1868-м ему было присвоено звание приват-доцента по кафедре офтальмологии. Все последующие годы Емилиан Валентиевич продолжал свои научные изыскания, и смело можно сказать, что нет ни одного раздела офтальмологии, которым бы он не заинтересовался. Это подтверждают его многочисленные печатные труды (более ста), опубликованные не только в России, но и за границей.

Помимо десятков статей, его перу принадлежат капитальные труды, значение которых трудно переоценить даже сейчас: среди них многотомное «Практическое руководство к изучению болезней глаза», написанное в соответствии с классическими канонами научной и учебной литературы, очень высоко ценившееся коллегами ученого, причем выдающийся уровень издания отмечали как отечественные, так и зарубежные офтальмологи, а 5 выпусков его «Офтальмологических наблюдений» отличали обилие клинических примеров, основательность и самостоятельность суждений. В то время в нашей стране офтальмология как самостоятельное направление в медицине еще только начинала развиваться и учащиеся испытывали дефицит таких изданий, поэтому эти монографии стали настольными книгами многих поколений врачей-офтальмологов, и я, изучая их сегодня, не перестаю удивляться проницательности, глубине научной мысли и великолепному владению материалом их автора. Меня не покидает мысль, что, возможно, Адамюк знал гораздо больше, чем успел написать, но, к сожалению, у него не хватило времени, чтобы все опубликовать.

В 70-х годах позапрошлого столетия на его плечи легла огромная нагрузка и ответственность – он официально возглавил первую в истории нашего края специализированную офтальмологическую школу, взявшую курс на подготовку врачей-офтальмологов для Поволжья, Приуралья и Сибири. До того как Емилиан Валентиевич пришел на кафедру, эта дисциплина была составной частью хирургии и большинство профессоров преподавали глазные болезни параллельно с хирургическими, причем предмет читался только как теоретический курс, не подкрепляясь практикой. В этих условиях говорить о высоком качестве обучения не приходилось, а в это время число больных, страдавших глазными заболеваниями, росло и население нуждалось в квалифицированных докторах.

В найденной мною статье сам Адамюк по этому поводу огорченно писал, что хотя члены медицинского факультета университета и осознавали, что нашему краю, в котором глазные заболевания были очень распространены, срочно были нужны врачебные кадры, и согласно принятому в 1863 году новому университетскому Уставу ими была поддержана идея создания самостоятельной кафедры офтальмологии, но, к сожалению, клиника при ней была не предусмотрена и, соответственно, финансовых средств на это не выделялось. По какой-то причине никто из руководителей об этом не беспокоился, и кафедра, хотя и называлась офтальмологической, практической подготовкой врачей по этому направлению не занималась. Только в 1870 году, когда Емилиан Валентиевич вернулся из-за границы, где стажировался в западноевропейских университетах и глазных клиниках и был избран штатным доцентом и заведующим кафедрой, он самостоятельно начал искать помещение для размещения глазных больных, чтобы студенты имели возможность осматривать пациентов и проводить их лечение. Согласно записям самого ученого, Адамюк смог выхлопотать для этих целей только одну комнату, в которой он организовал амбулаторный офтальмологический прием, а больные, нуждавшиеся в стационарном уходе, по его личной договоренности размещались на койках хирургической факультетской клиники. Кроме этого, были большие проблемы и со штатами: они, как и клиника, тоже не были предусмотрены. Фактически Адамюк был поставлен в сложнейшие условия, когда ему, для того чтобы вести преподавание офтальмологии на высоком профессиональном уровне, соответствующем лучшим европейским стандартам, самому приходилось просить о выделении помощников, обо всем договариваться и, по его собственным словам, на первых порах даже платить вспомогательному персоналу из личных средств. Однако его усилия не пропали даром, и, по свидетельству ученика Емилиана Валентиевича – профессора Александра Григорьевича Агабабова, «вызванная к жизни и направляемая умелой рукой к плодотворной деятельности клиника стала привлекать внимание больных, количество которых увеличивалось с каждым годом». Александр Григорьевич писал: «Медицинской помощью профессора Адамюка пользовались сотни тысяч больных, стекавшихся с разных концов России и со всего Поволжья», и все это «было достигнуто благодаря беспрерывному и почти преимущественному его участию».

В 1871 году он был избран экстраординарным, а в 1872-м – ординарным профессором кафедры офтальмологии ИКУ.

Работа с оригинальными историческим документами в Государственном архиве Республики Татарстан показала, что Емилиан Валентиевич на протяжении практически 30 лет не оставлял идеи создания в Казани специализированной глазной клиники. Мне неоднократно попадались его обращения к медицинскому факультету университета за разные годы, в которых он ходатайствовал о выделении отдельного помещения для больницы. И вот, наконец, в январе 1900-го, после многолетних согласований, на пересечении улиц Ново-Горшечной и Институтской (сейчас улицы Бутлерова и Толстого), было построено новое здание медицинского факультета ИКУ, в котором разместились глазная и акушерско-гинекологическая клиники. Сегодня там располагается всем известная акушерско-гинекологическая клиника Казанского государственного медицинского университета им. профессора Викторина Сергеевича Груздева. Как и ожидалось, созданная Адамюком глазная клиника и офтальмологическая школа блестяще оправдали свое предназначение, вернув зрение тысячам больных, отчего слава и авторитет казанского ученого и его учеников распространилась далеко за пределы Поволжья. Общество врачей при ИКУ так отзывалось о его педагогической и врачебной деятельности: «Как профессор и учитель, Вы поставили себе трудную и оригинальную задачу – не только знакомить Ваших учеников с современным состоянием науки, но и научить их до конца, до степени практического умения и сознательного навыка. Ваша школа работает в деревнях Волжско-Камского края, на заводах Урала, среди чуваш, вотяков, башкир и прочих инородцев, среди войск запада и юга России, в крупных городах разных концов нашего отечества».

Кроме этого, являясь неутомимым тружеником, Емилиан Валентиевич находил силы и время еще и для работы на благо общества: он состоял гласным думы, давая предложения властям по улучшению санитарной-гигиенического состояния города, рационального ведения школьных занятий, являлся членом Попечительства о слепых Казани, многие годы исполнял должность врача-консультанта Родионовского института благородных девиц, был почетным членом многих медицинских обществ (врачей Восточной Сибири, Киева, Симбирска, Астрахани, Вятки, Минска, на Кавказе).

К сожалению, огромная нагрузка неблагоприятно отразилась на здоровье всеми уважаемого и любимого ученого. Из-за постоянных переработок до этого крепкий организм Емилиана Валентиевича начал слабеть, появились различные недомогания, и в 1902 году он перенес двустороннее воспаление легких, давшее осложнение на сердце. Но даже в этом состоянии ученый продолжал принимать пациентов, интересоваться наукой и печататься в журналах. Он никогда не отказывал в оказании помощи страждущим и накануне смерти нашел в себе силы проконсультировать нескольких больных, а его последняя статья вышла уже после смерти. Профессор Адамюк ушел из жизни рано утром 5 (18) сентября 1906 года. Его ученик и преемник профессор Агабабов тогда написал: «Он сделал все, даже больше, чем может всякий, посвятивший себя служению родине», а ученики назвали Емилиана Валентиевича «неутомимым врачом для народа».

Заслуги профессора Адамюмка были высоко оценены государством – как профессор ИКУ в 1904 году он получил дворянское звание, а в советское время его именем назвали первый в нашей стране Трахоматозный научно-исследовательский институт и одну из центральных улиц Казани.

В Казани — потомки польского профессора из Австрии

По удивительному стечению обстоятельств, история семьи Адамюка получила продолжение в наше время. В декабре 2017 года на мою электронную почту пришло письмо от некоего г-на Роланда Клосса из Австрии, который представился прапрапраправнуком профессора. Оказалось, что одна из дочерей Емилиана Валентиевича – Наталья – вышла замуж за австрийского офицера и уехала жить в Вену. Там семья разрослась, но никогда не забывала о своих российских корнях, и более века потомки бережно хранили личные вещи, семейные фотографии и документы, передавая их друг другу из поколения в поколение. В доказательство своего родства с профессором Клосс прислал мне несколько фамильных фотографий и сканированные документы, выразив желание приехать в наш город и увидеть своими глазами университет, а также дом и могилу предка, если они сохранились. Для меня это было как предновогоднее чудо, поскольку я всегда с большим уважением относилась к великому ученому, рассказывая о нем студентам на своих лекциях, и даже несколько раз делала попытки найти кого-нибудь из его потомков, рассылая запросы в различные учреждения. Впоследствии Роланд рассказал, что вышел на меня через написанную мною с коллегой по кафедре монографию о сотрудниках кафедры офтальмологии, которую я разместила в сети интернет в надежде, что кто-нибудь отзовется. К счастью, это, в общем-то, и случилось.

Руководство КГМУ поддержало идею встречи с родней профессора, и в январе прошлого года Роланд Клосс и его дядя – Георг Вахбергер со своими семьями прибыли в Казань. Я вошла в оргкомитет по приему наших зарубежных гостей, и для них была разработана обширная программа пребывания с учетом их пожеланий. Так, чтобы выполнить их личную просьбу по поиску домов, в которых когда-то проживали их предки, я обратилась в республиканский архив. В делах было указано несколько домов, принадлежавших Адамюку и его супруге – Софье Петровне. Я предварительно навестила улицу Жуковского (ранее – Поперечно-Грузинская), на которой они стояли, а один из домов, расположенных по адресу Жуковского, 18а, даже сохранился до сегодняшних дней. Во времена Адамюка в нем жила прислуга и квартиранты. Мне удалось пообщаться с его нынешними жильцами, которые согласились встретиться с потомками, а также, проведя поиск через фейсбук, я нашла людей, когда-то проживавших в соседнем, хозяйском доме, находившемся по улице Жуковского, 20. К большому сожалению, к этому времени профессорский дом был уже снесен, и сейчас на его месте находится спортивная площадка. Прибывшие гости были очень рады встрече с местными жителями, и они в течение несколько часов с удовольствием общались, делились личной информацией, фотографиями и воспоминаниями.

Благодаря фотографии, привезенной потомками, мы впервые увидели, как выглядели улица Жуковского и ее дома в XIX веке, когда там жила семья Адамюка. Весной и осенью 2018 года случилось больше несчастье – единственный сохранившийся дом великого российского ученого на Жуковского, 18а дважды горел (подозревается поджог), и сейчас он пустует. После пожаротушения здание находится в очень плачевном состоянии, и теперь мы не знаем, какая судьба его ждет. Было бы замечательно отреставрировать это помещение либо построить на этом историческом месте новое и разместить в нем дом-музей профессора.

Другим важнейшим пунктом программы визита наследников ученого была его могила, о месторасположении которой они тоже сами ничего не знали и, более того, даже не надеялись, что она еще сохранилась, так как с момента последнего визита дочери Натальи в Казань прошло 106 лет. Здесь их ждало еще одно потрясение, потому что мы не только привели их к месту упокоения великого предка, но и сама могила благодаря заботе сотрудников кафедры и ординаторов была цела и невредима и находилась в ухоженном состоянии. Правнуки со слезами на глазах благодарили нас за столь трепетное отношение к памяти профессора, и теперь, спустя столетие, сами смогли зажечь свечи и возложить цветы на могилу прадеда.

Исторический архив семьи Адамюка в Москве

В январе этого года, как продолжение рождественского чуда, со мной случилась еще одна невероятная история, связанная с именем профессора и его семьей. Дело в том, что, уезжая от нас в феврале 2018-го, Роланд Клосс подарил мне на память выполненное им родословное древо их семьи. Прощаясь, он попросил меня при возможности поискать их российских родственников или хотя бы сведения о них, добавив при этом, что надежды на это очень мало, поскольку, по имеющимся дома архивным документам, в России из их родни никого уже нет в живых. В дань уважения к памяти профессора я все же приступила к поискам людей, обозначенных на различных линиях-ветвях родословного древа. Проработав все варианты, как и куда можно было бы написать запросы или позвонить по каждому человеку, отмеченному на схеме, я начала поиски. На этот процесс у меня ушло довольно много времени, но оно того стоило. Несколько месяцев спустя мне попался домашний адрес женщины из Москвы, инициалы которой полностью совпадали с именем одной из внучек профессора Адамюка – Марианны Валентиновны Адамюк. Жильцы уцелевшего дома мне рассказывали, что жена и дочь сына профессора Адамюка – Валентина Емилиановича Адамюка, тоже профессора-офтальмолога, после его кончины переехали жить в столицу. Все указывало, что это была именно она. Так как найти номер телефона на этот адрес в интернете не получалось, мне пришлось обратиться к своей родственнице, живущей в Москве. Она сообщила мне телефонный номер, и я долгое время звонила туда, однако на том конце провода никто не отвечал.

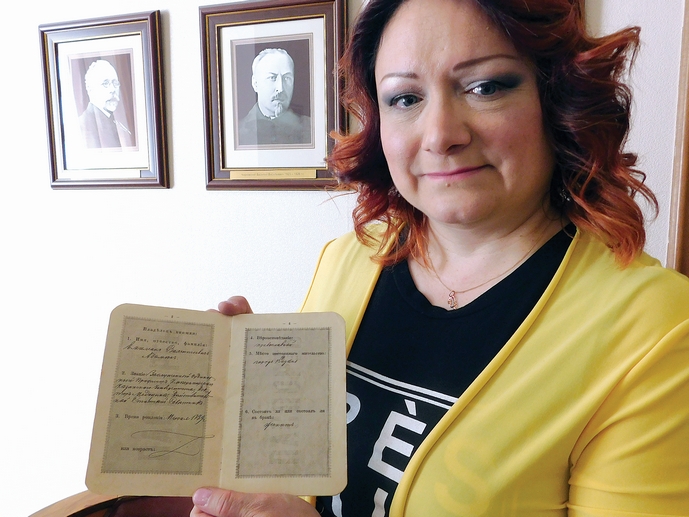

Недолго думая, я решила задействовать современные способы размещения информации, а именно – интернет-энциклопедию Википедию. Получив разрешение Клосса, на страницу, посвященную профессору Адамюку, было добавлено родословное древо семьи. Моя идея состояла в том, что за столь долгий срок потомки ученого уже давно сменили свои фамилии и шансов найти кого-то под фамилией Адамюк были ничтожно малы. Оставалась надежда, что кто-нибудь, заинтересовавшись родственниками профессора, обратится к Википедии как к самой популярной странице по запросам об известных личностях. Собственно, так оно и вышло. Спустя буквально пару месяцев Клосс получил электронное письмо от одного молодого человека, представившегося Владимиром Чибисовым, который сообщил, что живет в квартире, когда-то принадлежавшей внучке Емилиана Валентиевича – Марианне и ее сыну – Михаилу, скоропостижно скончавшемуся несколько лет назад, и у него имеются личные вещи этой семьи, которые он хотел бы передать родственнику ученого! Это известие показалось Роланду и его семье настолько неожиданным, что вначале они отказывались верить в действительность происходящего. Поэтому я решила еще раз позвонить по уже имевшемуся у меня номеру телефона, и, к счастью, мне ответил тот же самый молодой человек, который написал Роланду письмо! Мы начали общаться через интернет и по скайпу. Владимир отправил нам с Роландом фото некоторых документов, после чего я обратилась к специалистам, и они подтвердили их подлинность. Уже в апреле этого года мы все вместе встретились в Казани, куда Владимир привез целый чемодан исторических реликвий, а Роланд приехал со своей родной сестрой Барбарой Клосс. Так за короткое время был обнаружен грандиозный исторический архив, состоящий из личных вещей, принадлежавших обоим профессорам, их фотографий, старинных книг и документов. При подсчете оказалось, что в кладе оказалось около 800 антикварных единиц хранения, многие из которых относились ко второй половине XIX века! Можно смело утверждать, что эта находка имеет огромную ценность не только для потомков Адамюка, но и для России в целом. Роланд Клосс и его семья были настолько великодушны, что они решили передать большую часть обнаруженных вещей в дар Музею истории КГМУ. Попрощавшись, родственники профессора высказали пожелание о создании мемориальной комнаты, в которой найденные исторические реликвии были бы выставлены на всеобщее обозрение для гостей, студентов и преподавателей университета.

В заключение хотелось бы отметить, что в разные годы я неоднократно обращалась с ходатайствами о размещении мемориальной доски, посвященной профессору Адамюку, в Казани на фасаде одного из зданий, связанных с его именем, к руководству Республиканской клинической офтальмологической больницы Министерства здравоохранения Республики Татарстан и Казанского государственного медицинского университета, однако они не были поддержаны. Очень надеюсь, что найдутся неравнодушные люди, которые в этот юбилейный для профессора год по достоинству оценят заслуги великого казанского ученого с мировым именем и смогут осуществить это благородное дело, чтобы память о нем осталась в веках.

Авторитетное мнение

Владислав Филимонов, презес МОО Поляки города Казани:

— 22 августа меня пригласили на заседание Совета Ассамблеи народов Татарстана, на котором я представил Местную общественную организацию Поляки города Казани, которая была зарегистрирована в Минюсте РТ 24 июня 2019 года. «Наконец-то у нас появилась польская организация!» — так говорили многие руководители национальных объединений, которые после заседания подошли ко мне. Один из них – председатель местной общественной организации «Белорусы города Казани» Сергей Маруденко — заявил: «Надо срочно звонить доценту Казанского медуниверситета Альфие Нугумановой! Она просила сразу ей сообщить, как только появится польская организация», и при мне набрал номер ее телефона.

Так я познакомился с Альфией Махмутовной, которая тут же стала мне рассказывать про Емилиана Валентиевича Адамюка – поляка, основателя казанской школы офтальмологии. В итоге я понял, что Альфия Махмутовна училась по книгам Адамюка, стала доцентом кафедры офтальмологии Казанского медуниверситета. Она предложила встретиться, чтобы рассказать все, что знает об этом удивительном враче и человеке. Мы долго общались и пришли к выводу, что биография профессора Адамюка показывает, что человеком он был поистине неординарным, и с полной уверенностью можем сказать, что нам очень повезло, что в наших краях жил и работал такой человек. Но его имя было незаслуженно забыто. Поэтому мы решили начать просветительскую деятельность в отношении основателя казанской школы офтальмологии и в будущем – запечатлеть его имя в Казани в виде мемориальной доски.

Альфия Нугуманова, доцент кафедры офтальмологии КГМУ, кандидат меднаук

Фото автора, Сергей Васильев и из личного архива Адамюков

Журнал «Наш Дом – Татарстан» №5 (061)