(20 апреля 2017) Издание Мослента поговорила с этнологом Дмитрием Опариным о вариантах размещения социальной рекламы, планах создания музея миграций и правильной репрезентации диаспор и общин Нью-Йорка.

Дмитрий Опарин, этнолог, старший преподаватель исторического факультета МГУ им. Ломоносова, научный сотрудник Высшей школы экономики

Фотовыставки на бульварах

Репрезентация диаспор и общин, проживающих в Москве, пока оставляет желать лучшего, молодцы только ирландцы со своим ежегодным парадом в День святого Патрика. Что должно измениться, чтобы ситуация сдвинулась с мертвой точки? В городе должны открываться и вести активную работу новые культурные центры и музеи?

Из того, что проходит в Москве, стоит отметить Навруз. Обратите внимание, в последнее время он позиционируется, как «общемосковский праздник Навруз».

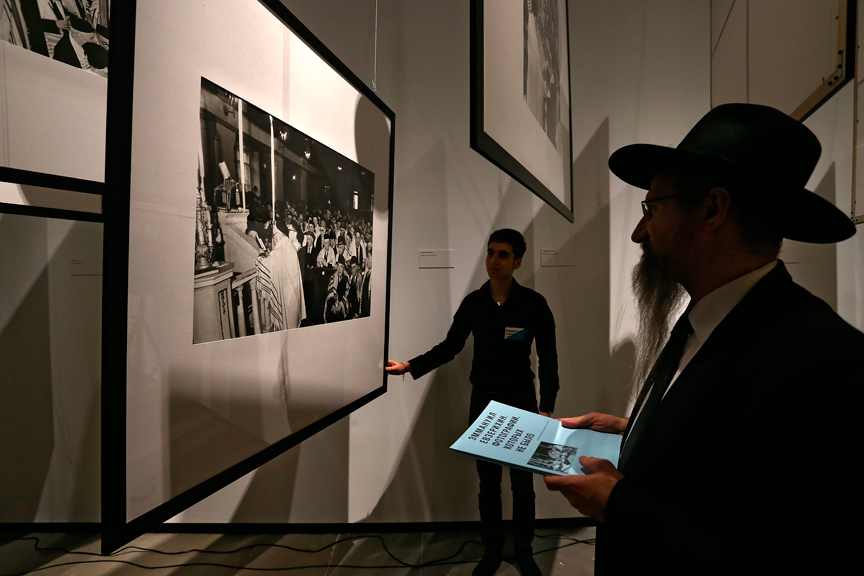

Если говорить о том, каких форм репрезентации проживающих здесь сообществ сейчас не хватает, я бы отметил социальную рекламу, которую очень хотел бы видеть в городе. Мы с коллегой Екатериной Деминцевой из Высшей школы экономики и институтом «Стрелка» разрабатывали проект того, как это можно было бы реализовать в формате фотовыставок, которые постоянно проходят у нас на бульварах.

Из раза в раз смотреть то на природу Арктики, то на природу России, конечно, приятно, но на этих же поверхностях могли бы помещаться рассказы о московских общинах, дореволюционные фотографии московских мечетей, синагог, армянских церквей.

И основной пафос таких выставок должен заключаться в легитимизации этих общин, в демонстрации того, что они не с неба упали, не в 1990-е годы образовались. И что это — тоже часть городского наследия, ведь Москва — исторически сложившийся многонациональный город.

В Москве сейчас сохраняется довольно высокий уровень бытового национализма и бытового расизма, мигрантофобии и исламофобии. Чтобы изменить ситуацию, уйти от этого, нужно работать с принимающим сообществом, и делать это через культурные институции.

Что не так с татарским культурным центром и армянским музеем

Учитывая процессы деградации корневой культуры, выветривания языка и традиций, которые всегда наблюдаются в диаспорах, каждой из них, похоже, придется серьезно поработать над программой собственной презентации.

Нет трагедии в том, что забываются язык, традиции. Это реальность, что называется, «ни плохо, ни хорошо». Мы все живем в современном мире и все хотим глобализированной, европеизированной жизни. Вы думаете, многие в еврейской общине Москвы говорят сейчас на идише или на иврите? И тем не менее они сумели открыть прекрасный музей в Москве, они умеют показать себя.

И в Москве происходят очень модные еврейские инициативы, типа Эшколота (образовательный проект, представляющий традиционную и современную еврейскую и израильскую культуру, — ред.) или Лимуда (еврейское образовательно-культурно-развлекательное мероприятие, — ред.), очень популярные среди москвичей всех национальностей. Я не еврей, но постоянно на Лимуд езжу, потому что там проходят потрясающие лекции.

И к сожалению, Еврейский музей для Москвы — это единственный достойный пример репрезентации проживающей здесь общины. Очень странно, что в столице нет такого сильного татарского культурного центра. В принципе он существует, находится в доме Асадуллаева в Малом Татарском переулке, но я не могу говорить о нем как об общемосковском учреждении, культурном центре, который используется всеми горожанами, вне зависимости от их национальности.

То же самое могу сказать и про Армянский музей, который существует, но, на мой взгляд, не является частью Москвы, московского культурного поля.

А Еврейский музей действительно предлагает москвичам интересный досуг. И если бы Армянский музей, Татарский центр делали такие же качественные, интересные выставки, сформировали бы у себя такое же насыщенное культурное пространство, люди бы к ним пошли.

Рынок «Садовод»

Конечно, в Москве всякий может сходить, скажем, на рынок «Садовод»: не чтобы покупать одежду, а просто, чтобы посмотреть на все представленное там множество культур и товаров, поесть в расположенных там этнических кафе. Но это до такой степени изощренный досуг, что, думаю, только единицы отправляются на «Садовод» в такие «этнографические туры», хотя это невероятно интересное живое пространство, в чем-то даже любопытнее, чем парк Горького или ВДНХ.

То есть городу нужны музеи и культурные центры, основная функция которых — репрезентация диаспор, общин. А от кого должна исходить инициатива, кто должен это все прорабатывать?

От самих общин. А разве они не заинтересованы в том, чтобы себя достойно презентовать, позиционировать?

Во всем мире такие заведения содержат фонды, диаспоры, заинтересованные в культурной легитимизации, создании хорошего собственного имиджа, в разговоре о них самих, механизме, который позволит им оказаться плотно вплетенными в городскую ткань.

Музеи Нью-Йорка

Можете привести примеры всемирно известных музеев, которые делают это на хорошем уровне, могут служить примером?

Давайте посмотрим, как обходятся со своим этническим наследием в Нью-Йорке, как его там конвертируют, капитализируют. Это и африканский национальный монумент на месте кладбища для чернокожих, которое было там в XVIII-XIX веках. Они сделали там целый музей о рабстве, об истории негритянской общины Нью-Йорка, где проводятся всякие интересные мероприятия как для взрослых, так и для детей.

Есть у них музей при Asia Society, есть так называемые big onion walking tours — пешие экскурсии по этническим историческим районам Манхэттена и Бруклина.

Помимо еврейского музея, в Большом Яблоке существует музей на Элдридж-стрит, в синагоге, построенной в 1887 году. Проводятся лекции и туры по этому району, где до сих пор компактно живут евреи. Уникальный Tenement museum — это замечательный доходный дом на Orchard Street, в экспозиции которого отображена вся миграционная история Америки.

Побывав там, начинаешь видеть историю страны через призму миграционных волн, когда импульс развития стране и городу давали ирландцы, шотландцы, итальянцы, русские, греки, евреи, латино-американцы.

В Нью-Йорке есть музей китайцев в Америке, музей современных африканских диаспор, музей латиноамериканцев. То есть перед нами город, идентичность которого, как и у Москвы, связана с многонациональностью, но там она ярко проявлена в виде множества разнообразных культурных институций, программ, экспозиций, предлагающих жителю Нью-Йорка войти в этот мир, узнать о нем больше.

Такие же музеи, активности были бы в Москве очень востребованы и популярны. И все эти проекты, я думаю, должны быть направлены на расширение разнообразия досуга москвича.

ВДНХ и Дом национальностей

А на каких городских площадках такие музеи, центры и активности могли бы быть представлены в Москве? На ВДНХ?

Изначально это пространство было красиво задумано: вот павильон Киргизии, вот — Армения, ты туда приходишь, знакомишься с их культурой, покупаешь их товары, книжки, еду. И да, на ВДНХ существует уже сформировавшееся многонациональное пространство, но оно неживое. Павильоны давно утратили свою привязку к республикам, ставшим в наши дни независимыми государствами. Это осколки старого формата, которого я боюсь.

У нас же есть в Москве Дом национальностей, находится на Бауманской. Но, во-первых, москвичи о нем не знают. А во-вторых, он проводит съезд диаспор в таком формате, что зрителям не позавидуешь: вот сейчас таджики станцуют в национальных костюмах, а потом узбеки, а теперь глава диаспоры прочитает лекцию о дружбе народов.

Это все очень косно, консервативно и по-советски, люди туда не ходят. И я сам избегаю этих мероприятий, потому что такой формат — неинтересное предложение для москвича.

Советский формат

Действительно, настолько за уши притянуто и ненатурально выглядят такие мероприятия, организованные по разнарядке сверху, что дольше десяти минут находиться на них сложно.

Да, это формат советского дома культуры. А ведь еще в советские годы бытовало такое расхожее мнение, что дом культуры убивает культуру.

Если вспомнить недавнее прошлое, то в советские годы была такая установка: национальную культуру показывать через танец, песню и костюм.

И этим презентация ограничивалась, а ведь национальная культура гораздо шире. И в продолжение того подхода в Москве, хотя это многонациональный город, до сих пор нет этнологического музея, что очень плохо.

Музей миграций

Старый формат свое отжил, и в городском пространстве эту тему пора отыгрывать по-новому. В некоторой степени этим занимается сейчас Музей Москвы, приютивший центр интеграции детей беженцев. И в том, что этим занимается такой музей, я вижу большой смысл и значение.

Прекрасное решение, как мне кажется, предлагает этнолог Дмитрий Полетаев, который хочет сделать в столице музей миграции. Ведь Москва формировалась и формируется за счет миграций: в начале XX века — за счет крестьянской и рабочей, из сельской местности промышленных центров вокруг Москвы, сейчас — за счет в том числе и среднеазиатской миграции. И эти процессы нужно объяснить и презентовать, чтобы они были поняты и приняты горожанами.

Ведь это же крайне важно, чтобы москвичи понимали, что миграции — это само собой разумеющееся условие существования мегаполиса, который многокультурен и многообразен всегда, по определению. И это часть наследия города, а значит, и часть нашего богатства.

Если говорить о перспективах, во что работа по выстраиванию правильной репрезентации московских диаспор могла бы вылиться? В изменение сознания москвичей?

В снижение уровня ксенофобии, разнообразие досуга, более глубокое понимание истории своего города. В новое раскрытие московской идентичности, потому что наша столица — это не только город старообрядческих купцов и дворянских усадеб, это еще и город-магнит. «Москва! Какой огромный странноприимный дом! Всяк на Руси — бездомный. Мы все к тебе придем», — писала Цветаева. Вот это — образ Москвы для меня.

Когда в прошлом году я делал интервью со студентами из Университета дружбы народов, то и ребята из Африки, и афганцы говорили, что в сравнении с концом 1990-х — началом 2000-х ситуация в городе выправилась. Они теперь свободно ходят по одному по улицам, не вынуждены больше всюду перемещаться группами, избегать поздних поездок в метро.

Конечно, нет больше такой жесткой, чудовищной агрессии, которая проявлялась в отношении иностранцев в нулевые годы. Но уровень бытовой ксенофобии по-прежнему очень высок. Я же беру интервью у огромного количества людей и все это знаю из первых рук.

Вот вчера говорил с киргизом, который работает в отеле и говорит, что регулярно слышит от клиентов: «Вы из Средней Азии? Тогда мы идем в другое место». Или: «Вы из Средней Азии, да? Знаете, мы попросим, чтобы нам поменяли официанта».

И да, скинхеды не бьют его до полусмерти где-нибудь во дворе, но его унижают иначе, и это неприемлемо. В первую очередь потому, что Москва всегда отличалась от провинциального города тем, что демонстрировала широту взглядов, гостеприимство, терпимость.

И то, что мы — люди многокультурного города, должно быть нашей гордостью, частью нашего самосознания. Ведь все мы здесь приезжие в той или иной степени, кто во втором поколении, а кто — в пятом.